第23回 アーティスト・イン・レジデンスの成果展 周縁からはじまる

- 期間

- 2024年12月14日 (土) 〜 2024年12月22日 (日)

- 会場

Artist Cafe Fukuoka(福岡市中央区城内2-5)

11:00-17:00

12月16日(月)休館

2024年度の福岡アジア美術館アーティスト・イン・レジデンス第2期には、ブルーノ・ルイス(メキシコ)、杉原信幸×中村綾花(長野)と、第1期を通して参加している浦川大志(福岡)、上村卓大(福岡)の4組が参加しました。アーティストたちは福岡に滞在中、様々な場所を訪れ、人に出会い、その経験を活かしながら思考や表現を深めていきました。これまで、制度や公共性、地域の文化や歴史といった、中心ではなく周縁や境界にあることや視点から表現活動を行ってきたアーティストたちが、滞在を経て掴んだものとは何でしょうか。本展では、Artist Cafe Fukuokaを会場に、4組のアーティストたちが滞在制作した作品をご紹介します。

◇関連イベント

オープニング・トーク

それぞれの会場の作品を前に、4組のアーティストが自作について語ります。

12月14日(土) 13:30-15:00

集合場所 : Artist Cafe Fukuoka、グランドスタジオ

申込不要・参加無料 ※海外アーティストのトークには逐次通訳あり

オープニングパーティー”RRD×YATAI BAR TAIYA”

12月14日(土) 15:30〜16:30(予定)

会場:Artist Cafe Fukuoka内 ピロティ(gallery&studio棟入口脇)

申込不要・参加無料

パフォーマンス・トーク―磯良の舞

安曇族の祖、安曇磯良のリサーチを行い制作した磯良の面をまとい、豊前神楽と原始感覚一座を招き、即興舞を行います。即興舞の後は、杉原・中村によるアフタートークも行います。

12月22日(日) 14:30-15:30 即興舞、15:30-16:30 アフタートーク

会場 : Artist Cafe Fukuoka、ギャラリー

出演:杉原信幸、中村綾花、黒田将行、佐藤啓、つむらさひ、大村神楽講 (豊前神楽)

申込不要・参加無料

◇関連展示

ワークショップの記録展示

アーティストたちが市内小学校の児童たちと行ったワークショップ作品や関連資料を展示します。

2024年12月12日(木)—2025年1月7日(火) / 開館時間 9:30-19:30 (金曜・土曜は20:00まで)

会場 : 福岡アジア美術館、7階アジアギャラリー受付前、Mラウンジ(予定)

観覧無料

ブルーノ・ルイス

滞在期間| 2024.10/5- 12/ 25

1990年メキシコ生まれ、メキシコシティ在住。これまで「Red de Reproduccióny Distribución(再生産と流通のネットワーク)」 (通称:RRD)というコレクティブ活動を行いながら、自費出版やキオスクなどを美術表現に取り込み、公共の場における美術の自立性とは何かを問う活動を行ってきた。本展では、印刷物を愛する人々とネットワークを作りながら、「世界中の地下出版を可能にする」を合言葉に、滞在中のガリ版リサーチにもとづいた新作や資料展示を行う。

[展示場所:スタジオ3]

「SAMレジデンス成果展」2024年 シンガポール美術館 撮影:Bruno Ruiz

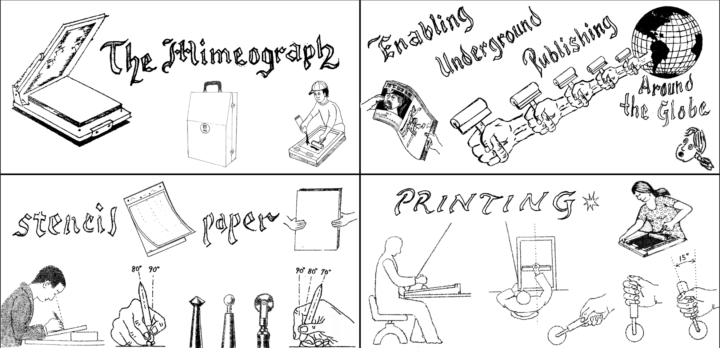

《世界中の地下出版を可能にする謄写版》 2024年

作品解説

ブルーノ・ルイスは、これまで安価で簡便な、誰もが作れる大衆的なメディアである「印刷物」を活動の中心に置いてきました。それは、美術が持つ特権性や高尚性に疑問を呈す姿勢であり、同時に幅広いアーティストとネットワークを構築する手段でもありました。特にブルーノは、各国の近代化を下支えした印刷技術のなかでも謄写版(とうしゃばん)に注目し、その歴史や現代的な展開を研究し、自作したポータブル謄写版機を使いながら、様々なアーティストとコラボレーション作品を作る活動を継続的に行っています。

謄写版(とうしゃばん)とは孔版印刷の一種で、鉄筆で字や絵をかくときにガリガリと音がすることで、日本では「ガリ版」と呼ばれるようになりました。公官庁から教育現場、さらには軍需産業や労働闘争にまで幅広く活用された日本のガリ版の歴史を、ブルーノは本レジデンスを通して実地調査し、それらが人々に与えた影響をアーティストの視点で紐解くことを試みました。またその調査と平行してブルーノは、福岡やその他の地域で、現在もガリ版の技法で制作を行うアーティストたちと繋がる「ガリ版オタクの会」というコミュニティをつくり、ガリ版の現代的展開を考えるグループ展を企画しました。光と影が重層的に重なるガリ版というメディアを通して、ブルーノ・ルイスが試行錯誤した痕跡を感じていただけることでしょう。

ブルーノ・ルイス| 福岡アジア美術館 (fukuoka.lg.jp)

杉原信幸×中村綾花

滞在期間|2024.10/8- 12/ 25

2010年より「信濃の国 原始感覚美術祭」を毎年主催するなど、長野を拠点に活動。今回のレジデンスでは、古事記にも記される海の民・安曇族(あずみぞく)の存在に着目し、志賀島や豊前、対馬などをリサーチ。本展では、これまでの出会いやこの土地に宿るものを船のインスタレーションとして造形化するほか、会期末には安曇族が旅した舟の記憶を呼び覚ます即興舞を行う。

[展示場所:ギャラリー]

《あからがしら》2023年

《海の中道の磯良—海綿の舟》 2024年

作品解説

長野県の安曇野と九州北部には、不思議なつながりがあります。古事記にも記されている「安曇族(あずみぞく)」という海の民の記憶が、神事や神楽やさまざまな形でどちらの土地にも色濃く残っているのです。

杉原信幸と中村綾花は福岡に着くなり、安曇族の祖・安曇(あずみの)磯(いそ)良(ら)の痕跡を探しもとめ、磯良が祀られている志賀海神社をはじめ、筑後や豊前、対馬などに足を運びました。そうしてゆかりの場所に残された古の記憶が、九州の自然や人々の営みと結びつきながら、次第に《海の中道の磯良》が形づくられていきました。

《貝殻の舟―いさな》と《海綿の舟―湯葢の森》は、志賀島へとつながる海の中道で拾い集めた貝殻と、岩場で見つけた海綿をつなぎ合わせてできた作品です。二つの舟はまるでお互いの存在を確認しあうかのように、向き合って静かに佇んでいます。そして壁には貝殻やい草で形づくられた異形の二つの「磯良面」が展示されていますが、本展の最終日には、各地に残された有形無形のつながりをたぐり寄せるかのように、その面をつけた杉原・中村たちによる即興舞がおこなわれます。

杉原信幸×中村綾花| 福岡アジア美術館 (fukuoka.lg.jp)

浦川大志

滞在期間|2024.7/1- 12/ 25

1994年福岡県生まれ、福岡在住。これまで「現代の風景画(遠近法)」をテーマに、グラデーションの線やインターネット上に存在する画像を組み合わせた作品などを制作してきた。本展では、「博多べい」と呼ばれる壁から出発し、解体、再構築の果てに、新たな風景としての絵画をインスタレーションとして展示する。

[展示場所:グランドスタジオ]

《複数の風景(歩行する絵画)》 2023年

《準備室:解体された壁のためのストレッチ》 2024年

作品解説

福岡で生まれ育った浦川大志にとって、「博多べい」は以前から気になる存在でした。博多べいとは戦国時代からの復興期に、焼け落ちた瓦などで見事に意匠化された土壁のことで、それは戦災のモニュメントであるとともに、乱世を生き抜いてきた人々の創意と逞しさを象徴しています。あらためてこうした歴史に向き合ったとき、浦川のなかに一体何が立ち現れてくるのでしょうか。

9月に開催された第1期成果展では《準備室:解体された壁のためのストレッチ》として、過去の作品を解体/再構成したプロセスの一端を展示しました。今回の成果展では、そこから大胆に変貌をとげた作品群が、浦川らしい言い回しのされた作品タイトルのもと、体育館の大空間に展開されています。なかでも目を見張るのは、幅13メートルもの長大な絵画です。壁ともカーテンとも形容しがたいその作品は、博多べいやバラック建築についてリサーチしてきた浦川の思索/イメージの断片をかき集め、壮大に攪拌するかのようです。浦川の制作プロセスを通して現れたそうした即興的・仮設的な手法や変化することへの「構え」こそ、この作家の現在地点なのかもしれません。

浦川大志| 福岡アジア美術館 (fukuoka.lg.jp)

上村卓大

滞在期間|2024.7/1- 12/ 25

1980年高知県生まれ、福岡在住。これまで「彫刻とは何か」を問いながら、身の回りにあるものや、日常をともにしながら時間が経過した「他愛のないもの」などを彫刻作品にしてきた。今回の成果展では、上村が滞在制作するスタジオに別の機能をあたえることで、公共空間における美術やアーティストの意味を問い直すインスタレーションを行う。

[展示場所:スタジオ2]

《胡瓜》 2022年

《occupied/vacant(仮題)》 2024年

作品解説

上村卓大はこれまで、一時的に立ち上がり消える「展覧会」や、美術作品の制作を前提とする「アーティスト」など、美術の形式やラベリングなどに疑問を呈しながら、「他愛もなく、特別でもなく、ひっそりと存在するもの」のリアリティを彫刻作品で表現してきました。今回の成果展では、上村が滞在制作するスタジオ2に別の機能をあたえることで、公共空間における美術の意味を問い直すインスタレーションを行います。

本作のタイトルにある「0927535225」は、上村が取得した福岡市外局番の番号を指し、「スカスカのオブジェ」は固定電話の回線が開通できなかった状態(*)を指すと作家は言います。展示室となったスタジオ2には、固定電話、100円両替機、洗濯機、蛍光灯が奇妙に配置され、それらは誰かのアクションにより作動する仕掛けになっています。さらにその電子機器たちは上村が施設の分電盤から別のケーブルで引き込んだ「通常とは違う電気」で動いています。

上村は、私たちが普段よく目にする、なんら特別でもなく、他愛もなく存在するモノが持つ時間に着目し「美術作品」にすることで、私たちが生きる現実をユーモラスに揺さぶります。

*…本解説を執筆中、固定電話の回線工事期が定まっていなかったため、ふたつのタイトルをアーティストが用意しました

| 会場 | Artist Cafe Fukuoka(福岡市中央区城内2-5) |

|---|---|

| 観覧料 | 無料 |

| 主催 | 福岡アジア美術館 |

| 問い合わせ | 092-263-1100 |

| 共催 | 西日本新聞社 |

| 協力 | チーム・アペルト |

urakawa.jpg)