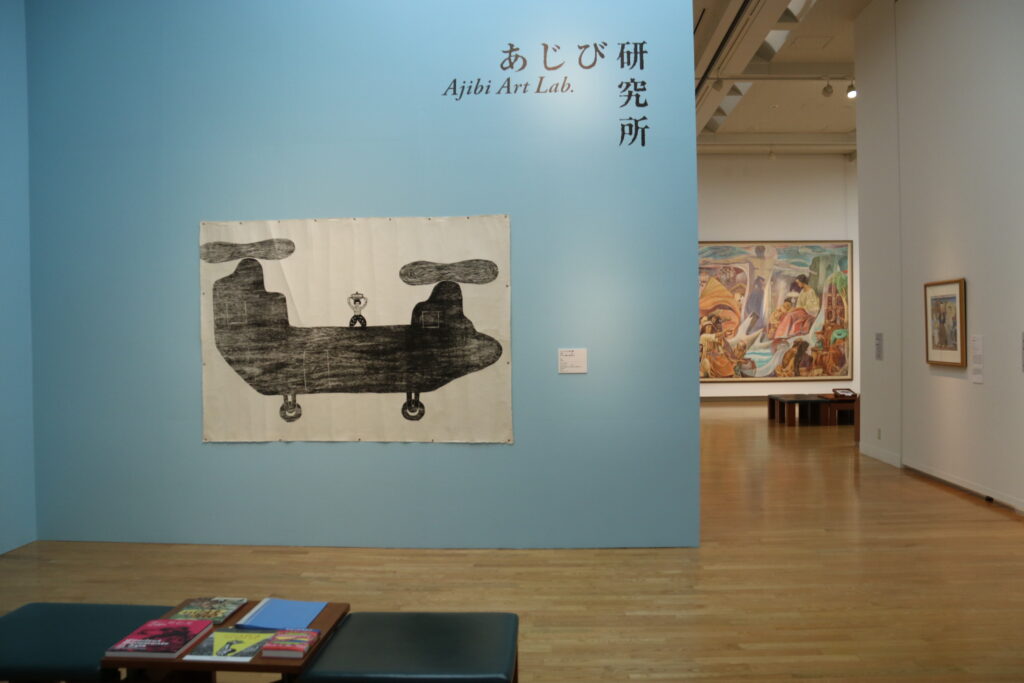

「あじび研究所」第1弾 イ・ユニョプ(韓国)《テチュリ婦人会長さん》

- 期間

- 2019年3月28日 (木) 〜 2019年6月25日 (火)

- 会場

アジアギャラリー

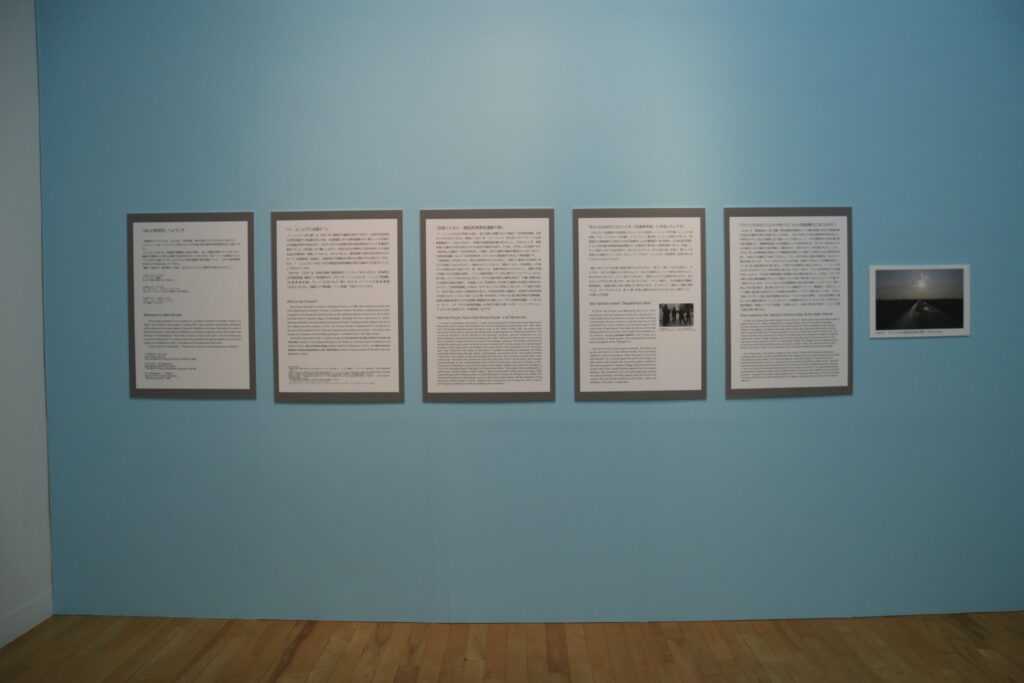

「イ・ユニョプとは誰か?」

イ ・ ユニョプ (李允燁) は 1968 年に韓国の京畿道水原市で生まれ、 水原大学校美術大学西洋画科で木版画を学んだ後、 社会問題に対する闘争運動の中で闘う人々を支援する木版画の制作を始めます。 2005 年からは駐韓米軍の基地移設先となった京畿道平澤市テチュリ (大秋里) 村で暮らしながら、 村民の生活や闘争する姿を取材した木版画作品を多数制作・発表してきました。 2010 年には、 闘争現場で美術作品を制作するグループ 〈派遣美術〉 を結成し、地域住民や労働者を支援する活動を今なお続けています。また、 イ・ユニョプは 1980 年代の韓国民衆美術運動を現在も継承する作家のひとりとして知られています。

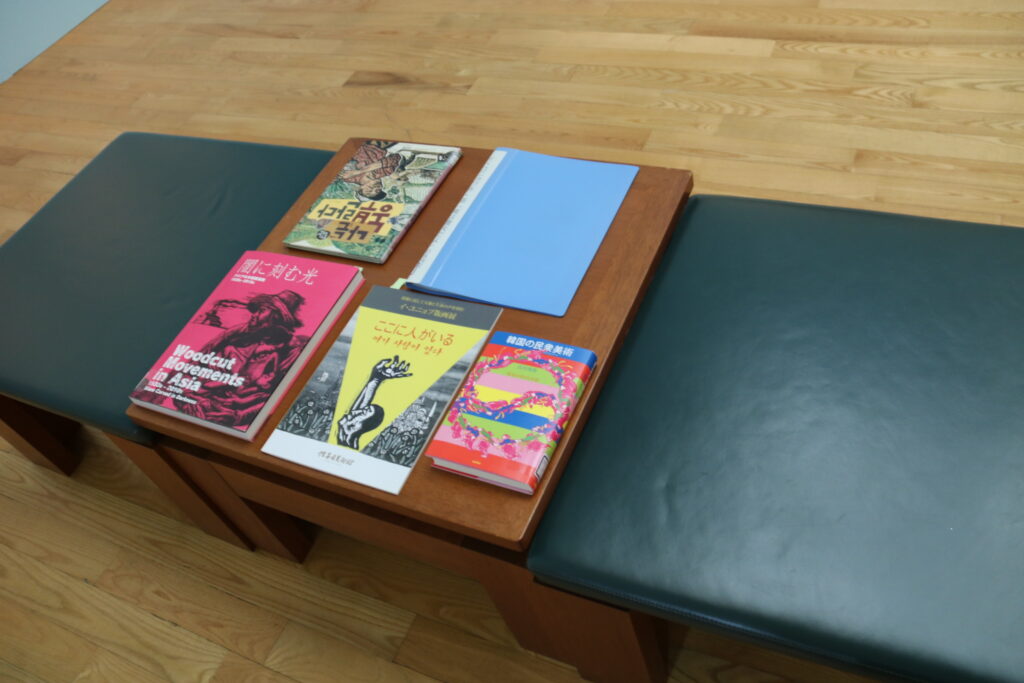

日本では、2007年 「民衆の鼓動 韓国美術のリアリズム 1945-2005」 (新潟県立万代島美術館、福岡アジア美術館ほか)、2011年、「ここに人がいる イ・ユニョプ版画展」(佐喜眞美術館)、そして2018年の「闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s」 (福岡アジア美術館、 アーツ前橋) で紹介されています。

◆本文参考文献

・稲葉真以企画・編集『基地に抗して大地と生命(いのち)の声を刻む イ・ユニョプ版画展 ここに人がいる』(展覧会図録)、沖縄︓佐喜眞美術館、2011 年

・高晟埈(新潟県立万代島美術館)編『民衆の鼓動 韓国美術のリアリズム1945–2005』(展覧会図録)、韓国国立現代美術館・新潟県立万代美術館・福岡アジア美術館・都城市立美術館・西宮市大谷記念美術館・府中市美術館・読売新聞社・美術館連絡協議会、2007年

・黒田雷児(福岡アジア美術館)編『闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s』(展覧会図録)、福岡アジア美術館・アーツ前橋・読売新聞社・美術館連絡協議会、2018年

・古川美佳著『韓国の民衆美術 抵抗の美学と思想』岩波書店、2018年

・이윤엽『한국현대미술선 25 이윤엽』서울:헥사곤、2015년

・용산참사와 함께하는 미술인들 저『끝나지 않는 전시 용산참사 추모 파견미술 헌정집』 서울:삶창(삶이보이는창)、2010년

「民衆とともに―韓国民衆美術運動の熱」

イ・ユニョプの作品を考察する前に、 彼の活動に影響を与えた韓国の 「民衆美術運動」 を紹介しなければなりません。 韓国は 1961 年、 パク・チョンヒ (朴正煕) のクーデターによる政権掌握後から 1980 年代まで、 実質的な軍事独裁政権が続きました。 1980 年 5 月、 軍事政権に抗議する市民を制圧するため政府が戒厳令を発令。 その後、 大学生による街頭デモから端を発した運動が 「光州民衆抗争」 に発展し、民主化運動の機運は韓国全土に広がりました。「民衆美術運動」 はこの 「光州民衆抗争」 をきっかけに韓国国内で波及した美術運動です。「民衆美術」 の作家たちは、 既存の美術界のあり方を否定し、 民衆との連帯や社会変革に参与する実践に力を注ぎながら、 活動を広げていきました。 特筆すべきは、 「民衆美術」 の作家たちの表現方法の多様さです。 彼/彼女たちは、 絵画や彫刻はもちろんのこと、 漫画や写真や版画でも社会問題を表現し、 さらには闘争現場にゲリラ的に掲げる 「コルゲクリム (巨大な掛け絵)」 という手法を生み出しました。 中でも安価な素材と簡便な技術で 「大量に複製可能」な木版画の役割は重要で、 木版画による 「民衆美術」 を代表する重要な作品群が多数生まれたのです。 「民衆美術運動」の流れは、1979年にソウルで発足した同人グループ〈現実と発言〉や、 光州で発足し政治への直接参加を促した 〈光州自由美術人協議会〉、 伝統的な民俗芸能様式を取り入れた〈トゥロン(畦)〉などの第一世代を経て、1990年以後は都市開発や労働問題、駐韓米軍基地拡張などの社会問題の課題解決を主軸とした 「ポスト民衆美術運動」 へと至ります。 そして、 この 「ポスト民衆美術運動」 を代表する動きを導いたのが、 イ・ユニョプらによって2010年に結成された 〈派遣美術〉 なのです。

「私たちは自分たちのことを 〈派遣美術家〉 と命名したんです」

2010 年、〈派遣美術〉は美術家のチョン・ミヨン(全美永)、イ・ユニョプ(李允燁)、シン・ユア(申裕我)、チョン・ジンギョン (全珍鶊)、ナ・ギュファン (羅圭桓) らによって結成されました。 〈派遣美術〉は韓国国内で深刻化する非正規雇用による労働問題や、都市開発による強制退去問題、さらには済州島の海軍基地建設問題など、全国各地で巻き起こる闘争現場へ自らを 「派遣」 し、そこに滞在しながら作品を制作し、 時にはコルゲクリム (巨大な掛け絵) を掲げ、 闘う人々を支援する活動を行っています。 中心メンバーであるイ・ユニョプは 〈派遣美術〉 結成の思いを以下のように述べています。

僕たちはたいそうな目標や理念を掲げたわけではない。 誰かと一緒にいなければ寂しく、 そして辛く、 世の中の痛みを引き受けるように 「自らを派遣する」 という素朴な気持ちでした。幸せを分かち合いたく、 そして幸せになるために、 美術という小さな武器を持ちながら、 私たちは人々のそばに寄り添います。 時にはテチュリ村に、 キリュン電子に、 非正規職反対運動の闘争現場に、 国境を越えて遠い現場に行く時もあります。 そこはすべて、 痛ましく過酷な場所でした。 そしてそのすべては、 新しい夢と希望と連帯が生まれなければいけない場所でした。

(作家による言葉)

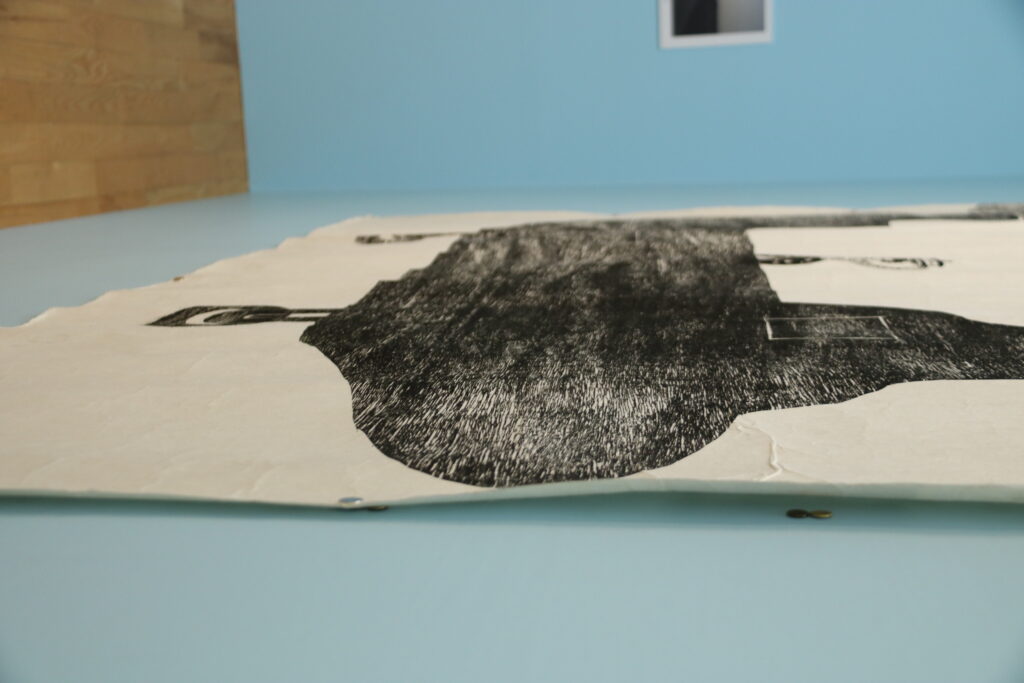

「テチュリのおばさんたちが炊いたごはんは国家暴力にまさるのだ」

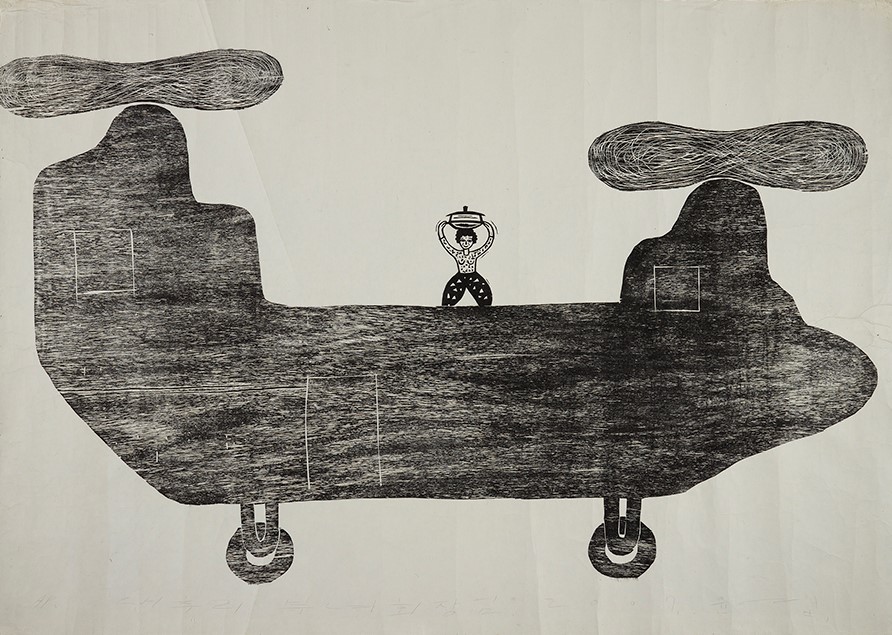

2006 年、 韓国政府は 38 度線一帯の駐韓米軍基地とソウル龍山地域に存在する駐韓米軍司令部を京畿道平澤市に移設することを決定し、 800万坪もの土地の強制収用を始めました。平澤市のテチュリ村は大陸側に近い海沿いという立地によって、 太平洋戦争時には日本軍の飛行場が整備され、 朝鮮戦争直後には米軍基地として土地が収用され、 旧テチュリ村を追いやられた農民たちは近隣の干潟を開拓して農地を作り、 現在のテチュリ村を築きました。 しかし、2006 年には米軍基地の移設および規模拡張を理由とした歴史上三度目となる土地収用が決定し、 村民たちは翻弄され続けてきました。 テチュリ村の村民と全国の支援者は一丸となって抵抗を続けましたが、 ついに2006年5月4日の朝、 政府は15000人もの軍隊を投入し、27 ㎞に及ぶ鉄条網を村に張り巡らし、 村民たちを強制的に退去させました。 イ・ユニョプは2005 年の冬からテチュリ村が完全に消え去る 2007 年まで、 テチュリ村の村民たちと寝食を共にしながら、 その生活や闘争風景を木版画に刻む活動を続けました。 本作は、 テチュリ村の婦人会長が闘争運動をする人々に毎日たくさんの食べ物を差し入れしたエピソードに基づいて制作されています。 テチュリ村の上空を縦横無尽に飛び回る米軍ヘリコプターの上に乗り、頭上に米の釜を掲げ、 踏ん張りながら立っている韓国のアジュンマ (韓国語で 「おばさん」 という意味)風の婦人会長の小さくも圧倒的な存在感をユーモラスに描き出しています。 それは、米軍ヘリコプターと婦人会長の極端な対比はユーモラスであると同時に、 巨大な政治権力に抵抗しながら闘争を続ける、「ここにいる人々」 への敬意をあらわしているようです。 本作からは、闘争運動を 「美術という小さな武器」 で支援しながら、 村民に寄り添う作者イ・ユニョプの強い意志が感じ取れます。

| 会場 | アジアギャラリー |

|---|---|

| 観覧料 | 一般200円(150円) 高校・大学生150円(100円) 中学生以下無料 |

| 主催 | 福岡アジア美術館 |

| 問い合わせ | Tel:092-263-1100 |