-720x1024.jpg)

闇に刻む光 アジアの木版画運動1930s-2010s

- 期間

- 2018年11月23日 (金) 〜 2019年1月20日 (日)

- 会場

企画ギャラリー

展覧会について

本展覧会は、アジアにおける民衆主導の美術の展開を明らかにするとともに、それが社会の動きや歴史の流れと重なりあいながらひとつのうねりを生み出してきた過程を描き出す試みです。「アジアの木版画運動」に焦点を当てる、世界初の展覧会として、アジア各地で制作された美術作品及び印刷物などの資料約400点を紹介します。

彫って刷るソーシャル・メディア

木版画は、身近な安い材料で子どもでも簡単に作れ、何枚でも刷れるので、誰でも自分の気持ちを多くの人に伝えたり、身の回りの出来事を知らせることができます。場所も期間も限られた展覧会とはちがって、ポスターにしたり郵送すればさらに多くの人に見せることができます。白と黒の単純な造形は新聞や雑誌に印刷しても十分インパクトを与えられます。木版画は、作り手にも見る人にも、通常の「美術作品」をはるかに超えた「民主的メディア」なのです。いわば今日のインターネット上のSNS(ソーシャルネットワーク・サービス)の先駆けでした。

レオニーニョ・オルテガ・ドロリコン(フィリピン)≪農園のなかで≫ 2014年、福岡アジア美術館蔵

小さな版画がつむぎだす、巨大な歴史

木版画は、簡単な材料と技術で絵を複製できるので、しばしばアジア各地の政治運動・社会運動のなかで制作され流通しました。植民地からの独立運動、独裁政権からの民主化運動、過酷な労働条件の改善運動、環境破壊への抗議などなど。20世紀初頭の植民地時代から今日の反グローバリズム運動に至るまで、抑圧された民衆の苦境を伝え、社会の問題をえぐりだし、遠隔地の人々との連帯を求め、よりよい社会を作る行動をうながすために、木版画はアジア近代化の闘いのなかで重要な役割を果たしたのです。

暗黒の世界を切り開く、人間の光

何も彫らない板にインクをのせて刷れば真っ黒です。しかし、板を彫って刷れば、彫った部分が白い光となります。その光を生み出すのは、注意深く力をこめて彫る人間の働きです。その意味で、木版画は、社会の暗黒のなかから自由と独立を求める人々の表現に適しているのです。アジアの木版画の歴史、それは苦悩や闘争や政治的な宣伝の記録を超えて、抑圧された人間が主体的に表現する解放の歴史なのです。

ホン・ソンダム(韓国)≪五月-19 行こう、道庁へ≫ 1988年、福岡アジア美術館蔵

交流から連帯へ 知られざるアジア内ネットワーク

文化的・民族的な多様性に加えて、20世紀以後の政治観の違いが、アジア諸国間に、また各国・地域のなかで、無数の分断と対立を引き起こし、戦争や紛争の悲劇を生んできました。その一方で、アジア各地の社会は、近代化が引き起こした問題を共有しています。木版画はその素材や技術の簡便さによって、交通や通信手段の発達によるグローバル化以前から、異なる社会に生きながら問題を共有する人たちをつないできました。それは単なる文化交流を超えた共感のネットワークなのです。

展覧会構成

1. 1930s 上海:ヨーロッパの木版画、中国で紹介される

1930年以降の上海で、魯迅がケーテ・コルヴィッツほかヨーロッパ各地の近代木版画を出版物で紹介し、表現主義的な木版画が新興木版画運動の素地となる。

ケーテ・コルヴィッツ≪寡婦≫1922-23年、福岡市美術館蔵

2. 1930s中国と日本:版画運動が発展、美術の大衆化の動き

1931年8月の上海で、魯迅の発案により内山嘉吉を講師とする木版画講習会が開かれ、13人の若い中国作家が参加。彼らは日常生活の不安、社会に対する怒りを表現していく。その後、政治的弾圧や戦乱のなかでも木版画運動は中国各地に拡大。日本ではプロレタリア美術運動が印刷による美術の大衆化を求める。

3. 1940s-50s 日本:美術の民主化を、中国版画ブーム

終戦により日本の民主化への動きが高揚するなかで北関東を中心に木版画運動が展開し、職場・地域サークルでも木版画が盛んになる。日本各地で200回を超える中国木版画展が開かれる。

4. 1940s-50s ベンガル:土地を奪還せよ

ベンガル(現インド東部とバングラデシュ)で、農民運動、反帝国主義などをテーマとした版画が制作される。

スハルジヤ・プジャナディ≪農民のための土地≫(「人民日報」1964年10月25日号)より(複製展示)

5. 1950s-60s インドネシア:新聞にみる版画交流

冷戦時代にインドネシアが主導した第三世界の連帯のなかで、自国およびアジア各地の作家による木版画が新聞で紹介される。

6. 1950s-60sシンガポール:大陸から南洋の日常へ、版画と漫画の交錯

大陸への帰属意識が強かったシンガポールの中国系作家は、イギリスとマレーシアからの独立の過程のなかで、シンガポールの南洋生活に独自のアイデンティティを見出すようになる。

7. 1960s-70s ベトナム戦争の時代:国境を超えた共闘

ベトナムでは民俗芸術と融合した戦争主題の木版画が作られ、一枚の中国版画がパキスタンやアメリカまで南ベトナム支援や女性解放闘争のシンボルとして広まっていく。

8. 1970s-80s フィリピン:独裁政権との闘い

1970年代末から結成された〈カイサハン(連帯)〉などの美術家グループが、マルコス大統領の独裁政権に抵抗する労働者や農民の闘争を支援していく。

9. 1980s-2000s韓国:高揚する民主化運動で木版画が大活躍

1980年5月の「光州民衆運動」を契機に、韓国各地に反独裁の民主化運動が拡大、「民衆美術」が成長していく。木版画は政治集会やデモ、出版や市民学校など運動の様々な局面で重要な役割を果たす。

10. 2000s-インドネシアとマレーシア:自由を求めるDIY精神

1998年のスハルト政権崩壊の前後、音楽家、美術家、学生、政治活動家らが結成した集団(コレクティヴ)が、政治の腐敗や環境破壊を告発、農村・漁村の民衆を支援する。DIY (Do It Yourself)精神から、木版画メディアが復活をとげ、その影響がアジア各地に及ぶ。

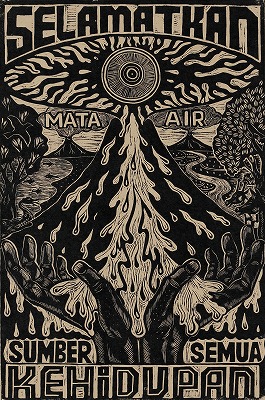

タリン・パディ(インドネシア)≪泉を守れ≫2009年、福岡アジア美術館蔵

| 会場 | 企画ギャラリー |

|---|---|

| 観覧料 | 一般1000 (800) 円 高大生700 (500) 円 中学生以下無料 |

| 主催 | 【主催】福岡アジア美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会 【共催】アーツ前橋 【協賛】ライオン、大日本印刷、損保ジャパン日本興亜 【福岡会場協賛】日立製作所 |

| 問い合わせ | Tel:092-263-1100学芸課 収集展示係 |

.jpg)