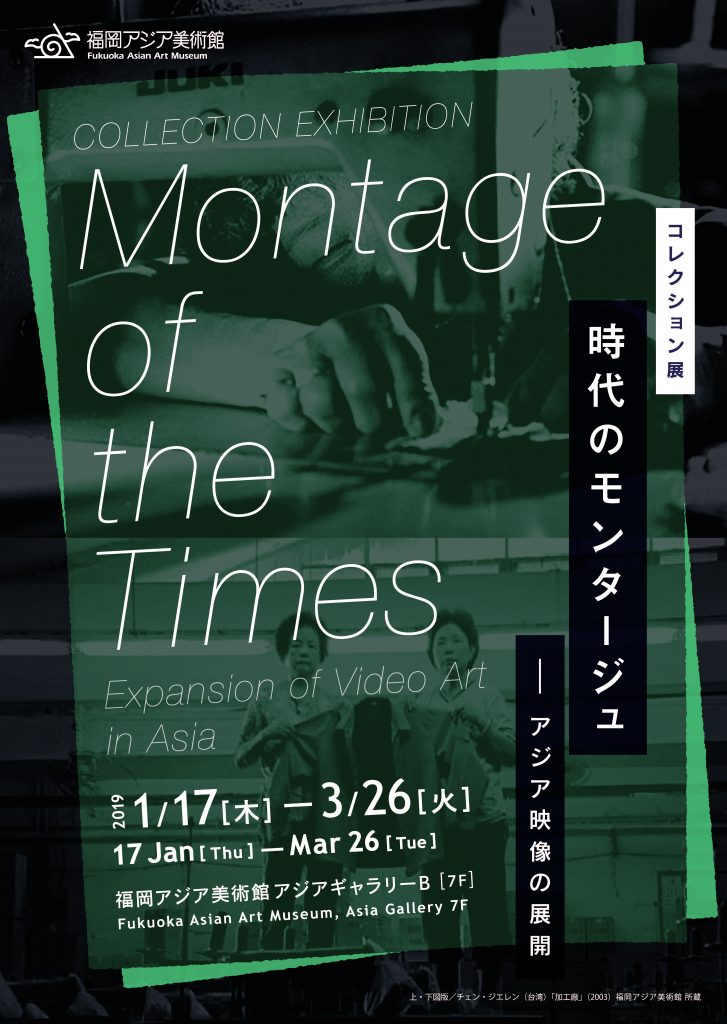

時代のモンタージュ―アジア映像の展開

- 期間

- 2019年1月17日 (木) 〜 2019年3月26日 (火)

- 会場

アジアギャラリー

アジア各国において映像表現が生まれた背景は、機材や技術の普及具合により様々ですが、1960年代から新たな表現手法のひとつとして認識されるようになりました。その後80年代から90年代の経済成長期における映像テクノロジーの発展にともなって、実験的な映像表現に関心を示す作家が増えていきます。さらに2000年以降は大規模でスペクタクルなものまで、映像表現は急速に広がりをみせていきます。

映像技法における「モンタージュ」とは、複数の映像の断片を組み合わせて連続したイメージを作りだす手法です。本展は、この技法に注目し、アジアにおける映像表現の先駆者として知られる作家の作品から、戦争の歴史をアニメーションの手法で表現した作品、また、現代における自国の社会状況をドキュメンタリーで捉え直した作品など、アジア映像の展開をご紹介します。自らが生きる社会を多角的な視点で捉え、重層的なイメージを描き出すアジア作家の映像作品を、どうぞご観覧ください。

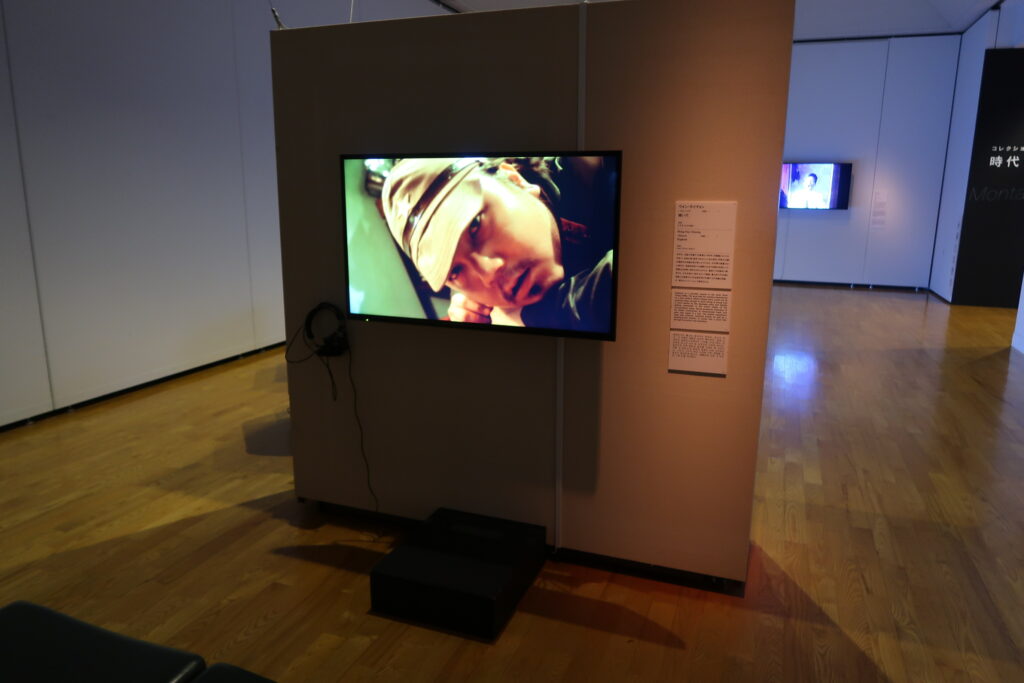

「アジアにおける映像表現の先駆者たち」

ここでは、当時の閉塞的な社会に疑問を投げかけながら、独自の手法で映像を駆使した実験的な作品を紹介します。韓国史上初の前衛映像作家キム・グリムや、中国の映像表現の先駆者ジャン・ペイリーの作品を発表された当時の展示方法を再現しながら紹介するとともに、ミャンマー初の映像作品を手掛けたワーヌの作品も紹介します。

「戦争の歴史をアニメーションで表現する」

ここでは、アジアにおける戦争の歴史を、実写だけではなく、アニメーションの手法を用いて表現した作品を紹介します。日本軍政下を体験した父の物語をテーマとしたマレーシアのウォン・ホイチョン。ベトナム戦争終結後に南ベトナムから逃れる米軍ヘリコプターの末路を淡々と表現したディン・キュー・レ。これらは、二次元のアニメーションを用いることで、戦争の凄惨な実態を非現実的なものに置き換えて、新たな解釈を促しているようです。

「ドキュメンタリーで捉える地域性」

ここでは、それぞれの地域が抱える民族や歴史、社会に関わる問題を、ドキュメンタリーの手法で捉えなおす作品を紹介します。バングラデシュのチッタゴンの船舶解体現場での過酷な労働を描いたヤスミン・コビール、シンガポールの海洋民族を追ったザイ・クーニン、台湾の閉鎖された縫製工場の労働者に目を向けたチェン・ジエレンなど、いずれも大きな歴史の物語からこぼれ落ちてしまう人々を鮮明に捉えています。

| 会場 | アジアギャラリー |

|---|---|

| 観覧料 | 一般200円(150円) 高校・大学生150円(100円) 中学生以下無料 |

| 主催 | 福岡アジア美術館 |

| 問い合わせ | Tel:092-263-1100 |