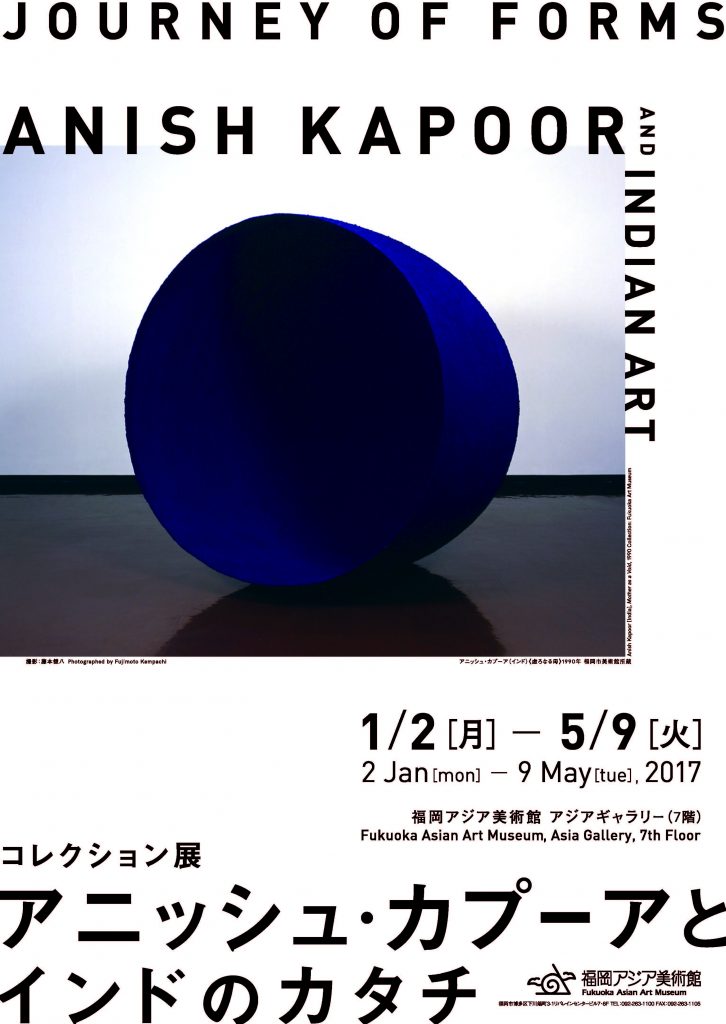

アニッシュ・カプーアとインドのカタチ

- 期間

- 2017年1月2日 (月) 〜 2017年5月9日 (火)

- 会場

アジアギャラリー

はじめに

本展では福岡市美術館と当館の所蔵品を組み合わせた展覧会の第一弾として、インド出身でイギリスを拠点に国際的に活躍するアニッシュ・カプーアに焦点をあてます。

カプーアはイギリスで作家として歩み始め、欧米の現代美術の世界で地位を確立してきたため、これまで福岡市美術館ではイギリス美術や現代美術一般の文脈で紹介されてきました。

しかし、本展出品作の造形や素材、及びテーマにうかがえるように、カプーアの作品にはインドの宗教や文化も色濃く影を落としており、そこにはインドの宗教観、宇宙観、数学的概念が垣間見られます。深淵な精神世界を感じさせるカプーア作品の特色が、強くインドの文化と結びつくことは、インド現代美術の様々な「カタチ」を持った作品を合わせて展示することで、より明らかになるでしょう。

今回は、4つのキーワードでカプーア作品を考えていきます。

カプーアの発想の源泉のひとつと考えられるインドに伝わる神秘主義の経典【タントラ画】をはじめ、【抽象とカタチ】では、宗教的造形と強く結びついたインドの現代絵画をご紹介します。【精神と肉体】、【インドの母性像】では、それぞれ人間の肉体の中にひろがる宗教的思想を描いた作品や、カプーアの代表作である≪虚ろなる母≫から想起させられる母神信仰に着目した他の作家の作品をご紹介します。

福岡市美術館とは異なる空間で、アニッシュ・カプーア作品の別の表情、またインド現代美術の奥深さと広がりを感じていただければ幸いです。

A. アニッシュ・カプーア(Anish Kapoor)

アニッシュ・カプーアは1954年インドのボンベイ(現ムンバイ)に生まれ、幼少期をインドで過ごした後1973年に渡英、ロンドンのチェルシー美術学校で美術を学びました。当時、1970年代から80年代のイギリスでは、それまでの抽象的な彫刻を刷新するかのような、象徴性や神話性、物語性を伴う有機的な形態を、工業製品などの新しい素材で造形化する『ニュー・ブリティッシュ・スカルプチュア』という美術動向が隆盛し、カプーアもその一端を担いながら独自の表現を確立していきます。その後、1990年のヴェネチア・ビエンナーレではイギリス代表作家に選ばれ、翌1991年にはイギリス美術界で権威あるターナー美術賞に輝くなど、国際的に活躍する彫刻家としての地位を確固たるものにしました。2011年には高松宮殿下記念世界文化賞を彫刻部門で受賞するなど、国際的な評価をますます高めています。

欧米を拠点にしながらも、アニッシュ・カプーアの作品はインドの宗教的な思想に強く支えられているのが特徴です。カプーアは街中に建つヒンドゥー教寺院の色鮮やかな精神性、モニュメント性に影響を受け、原色の粉末顔料で立体彫刻を覆う作品を多数発表してきました。シンプルな造形のなかに深い精神性を表現し「内と外」、「明と暗」、「物質と空虚」など、二重の意味合いを込めた「両義性の作家」とも評されています。また、「0(ゼロ)」の概念を世界で最も早く見出したインドの歴史に共鳴し、カプーアは「無限」、「空虚」「円環」などの数学的概念を造形化してきたのかもしれません。

B. タントラ(Tantra)

「タントラ」とはインドに古くから伝わる神秘主義の経典のことで、真実の悟りへの道程が記された思想体系です。その歴史はとても古く、紀元前1500年頃にできたバラモン教の聖典ヴェーダやヨーガなどの影響を受けながら成立したと言われ、その後7世紀ごろには仏教(密教)に取り込まれました。その内容とは男性原理と女性原理の二元論と、この両者が結合することで解脱(げだつ)が得られるということに合わせて、人間の精神と肉体には共通したエネルギーが存在するという思想です。

タントラ思想の表現には「ヤントラ」、「マンダラ」、「マントラ」があり、ヤントラは瞑想を行うための象徴的幾何学図形であり、マンダラは人々が集う様子を表現した円周的な図像、マントラは瞑想の聴覚的表現になります。

インド出身のラージャー・バブ・シャルマーは、タントラ経典の瞑想的イメージに魅せられ、1970年代以降、それらの経典から挿図だけを忠実に抜き出し「タントラ画」として描いてきました。その作品は1989年にパリで開催された『大地の魔術師たち』展に紹介され一躍脚光を浴びることとなります。

C. 抽象のカタチ

宗教思想を象徴する幾何学図像や円環状の図像をはじめとする抽象的なカタチが多く描かれたタントラ画は、1960年代に抽象表現を模索していた現代の作家たちによって「美術」の題材として取り込まれました。そのようなタントラの神秘主義、象徴主義を基盤とする美術動向はインド美術の文脈で「ネオ(新しい)・タントリック・ペインティング」と呼ばれ、インドの精神性を積極的に表現するアートとして、インド現代美術においての新しい流れとなりました。

D. 肉体の宇宙

タントラ思想によると、人体は宇宙の不可思議をそのまま内に秘めた縮図であると考えられ、その肉体組織は、無限の生命力と活力をもった小宇宙を内蔵していると伝えられています。インドの現代美術においても、人間の肉体を宗教思想の受け皿として表現し、ときには世界との関わりと広がりを題材とする作品は少なくありません。

E. インドの母神像

アニッシュ・カプーアの≪虚ろなる母≫には、題名に「母」という言葉が使われており、その言葉の背景にはインド神話における母神信仰が流れています。インド神話で「母」は、豊穣の神であり、地上のあらゆる生命をはぐくみながら包み込み、同時に死を胎内に取り込み、ふたたび産み落とすと信じられています。生と死の象徴とされた母神は今日でもさまざまな美術作品の題材となっています。

| 会場 | アジアギャラリー |

|---|---|

| 観覧料 | 一般200円(150円) 高校・大学生 150円(100円) 中学生以下無料 |

| 主催 | 福岡アジア美術館 |