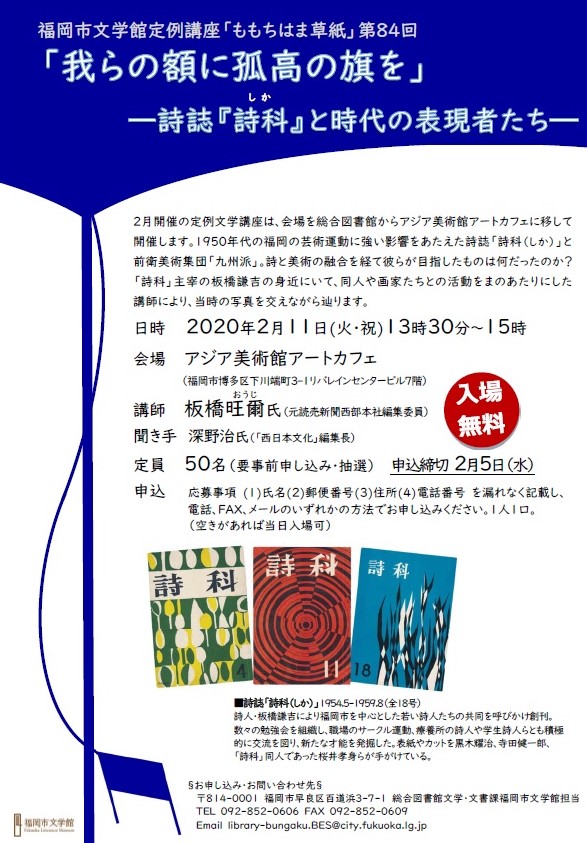

福岡市文学館定例講座

「ももちはま草紙」第84回

「我らの額に孤高の旗を」

―詩誌「詩科」と時代の表現者たち―

- 期間

- 2020年2月11日 (火)

- 時間

13:30~15:00(開場13:00)

- 会場

7Fアートカフェ

2月開催の定例文学講座は、会場を総合図書館からアジア美術館アートカフェに移して開催します。

1950年代の福岡の芸術運動に強い影響をあたえた詩誌「詩科(しか)」と前衛美術集団「九州派」。

詩と美術の融合を経て彼らが目指したものは何だったのか?

「詩科」主宰の板橋謙吉の身近にいて、同人や画家たちとの活動をまのあたりにした講師により、当時の写真を交えながら辿ります。

講師 板橋旺爾(おうじ)氏(元読売新聞西部本社編集委員)

聞き手 深野治氏(「西日本文化」編集長)

◇講師からのメッセージ

詩誌『詩科』が福岡市で誕生した1950年代、日本は新しい社会へと胎動していた。それは「経済成長」まっしぐらの物質的豊かさと、人々が個々の小さな生活に内向する60年代~現代に向かう社会への転換点であった。『詩科』はそこに立ち、人々と社会を鋭く観察し、時代を憂えた。九州の詩人たちの糾合、谷川雁、森崎和江ら『サークル村』との連携、そして『詩科』美術家同人らによる前衛集団<九州派>の旗揚げ。「我々の詩作は現代のあらゆる課題の上に展開する」(「詩科のことば」)とした彼らのムーブメントの意味は何か、そしてそれは現代とどうつながっているのか。

◇詩誌「詩科(しか)」1954.5-1959.8(全18号)

1954年5月、詩人・板橋謙吉により福岡市を中心とした若い詩人たちの共同を呼びかけ創刊。数々の勉強会を組織し、職場のサークル運動、療養所の詩人や学生詩人らとも積極的に交流を図り、新たな才能を発掘した。また「九州派」の前身となる画家グループと街頭詩画展を開催するなど積極的に文学と美術の融合を試みた。表紙やカットを黒木耀治、寺田健一郎、「詩科」同人であった桜井孝身らが手がけている。

| 料金 | 無料(定員50名・要事前申し込み・抽選) |

|---|---|

| 定員 | 50名 |

| 参加応募方法 | 応募事項 ①氏名②郵便番号③住所④電話番号 をもれなく記載し、電話、FAX、メールのいずれかの方法で下記のお問い合わせ先へお申し込みください。1人1口。(空きがあれば当日入場可) |

| 講師 | 板橋旺爾氏(元読売新聞西部本社編集委員・詩誌「詩科」主宰板橋謙吉氏長男) |

| お問い合わせ | 〒814-0001 福岡市早良区百道浜3-7-1 |

| 主催 | 総合図書館文学・文書課福岡市文学館 |